東北大学スマート・エイジング学際重点研究センターと住環境研究所

『住まいの断熱効果』に関する調査を実施

―より高精度なエビデンスに基づき健康寿命延伸効果を検証―

株式会社住環境研究所/2025年11月05日

積水化学工業株式会社 住宅カンパニー(プレジデント:吉田匡秀)の調査研究機関である株式会社住環境研究所(所長:太田真人、千代田区内神田1-14-10)は、国立大学法人東北大学スマート・エイジング学際重点研究センター(センター長:瀧靖之(医師・医学博士)、仙台市青葉区、以下SARC)と共同研究契約を締結し、2026年1月から『住まいの断熱効果』に関する調査を実施します。

左:スマート・エイジング学際重点研究センター 瀧センター長 右:住環境研究所 太田所長

近年、国や自治体の既存住宅への施策やカーボンニュートラル社会の推進により、住宅の断熱性能への関心が高まっています。またWHOの健康指標や関連研究※1からも、断熱性能と疾病リスクの低減や生活の質向上、生活満足度に関連性が見られることが示唆されるなど、断熱性の良い住まいは健康的な生活基盤の構築の一助となることが期待されつつあります。高断熱化を普及させるためには、様々な視点でのさらなる断熱効果に関する実証が必要です。

当研究所はこれまで「リフォームによる中高齢者の健康効果」の調査を行うなど、脳の育成、活性と住まいや暮らし方の関係性について調査、研究を進めてまいりました。

またSARCは、人の誕生から発達、成熟、老化、死に至る加齢の基本的メカニズムを解明するために、多階層的な医学研究を実施しています。

そこで今回、当研究所とSARCは、住宅断熱とそれによる健康寿命延長効果について、詳しいエビデンスの取得を目的に調査を行います。本調査を通じ、消費者を含む社会全体の住宅断熱の強化に関する機運のさらなる醸成に貢献することを目指します。

『住まいの断熱効果』に関する調査の概要

1.東北大学スマート・エイジング学際重点研究センターと住環境研究所が共同で実施

2.2つの断熱性能による健康効果の違いを様々な指標で評価

『住まいの断熱効果』に関する調査について

1.東北大学スマート・エイジング学際重点研究センターと住環境研究所が共同で実施

本共同研究を担当する瀧靖之センター長(医師・医学博士)が所属するSARCおよび加齢医学研究所は、人の誕生から発達、成熟、老化、死に至る加齢の基本的メカニズムを解明するために、多階層的な医学研究を実施しています。加齢医学研究所は文部科学省から加齢医学研究拠点に認定されており、加齢医学の中核的センターとして先導的な国内外の共同研究も展開しており、本検証・調査で中心的な役割を担います。また、瀧靖之センター長は、長年「生涯健康脳研究」に取り組まれており、センター長を通じ加齢医学研究所、東北大学病院の横断的な知見による研究の実施が期待されます。

当研究所は1975年に創立し、より良き社会のために、住まいを取り巻く暮らし、デザイン・技術など基本的な研究開発活動を行うことをミッションに研究を進めてきました。2016年に瀧靖之センター長が提唱する「生涯健康脳」の重要な4つの項目である「睡眠」「運動」「コミュニケーション」「食事(調理)」を実現する「生涯健康脳住宅」の概念を作成し、それぞれの単語から1文字ずつを抜粋し、「話食動眠(わしょくどうみん)」という新たなコンセプトスローガンを発信しました。

このたび両者は、共同で検証・調査事業を推進するため、2025年9月30日に共同研究契約を締結しました。研究期間は2025年10月から2028年8月の約3年間とし、数度の中間報告を経て2028年上半期中に最終報告を行う予定です。

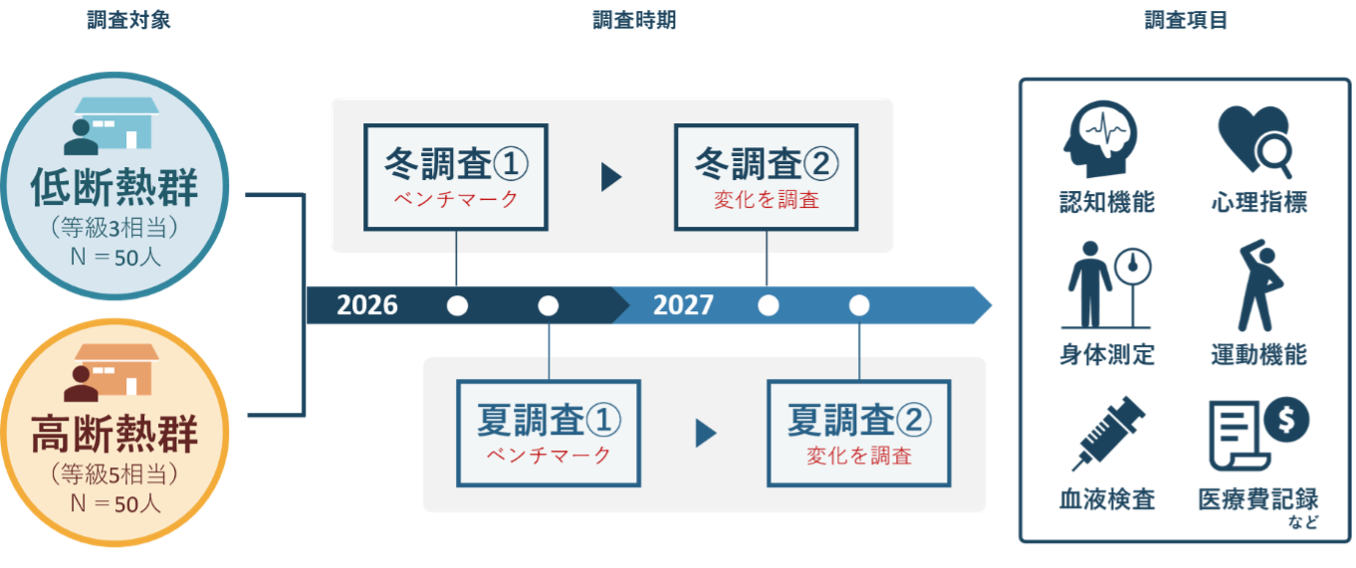

2.2つの断熱性能による健康効果の違いを様々な指標で評価

本調査では、宮城県内の居住者を対象とします。戸建の住居を中心に断熱性能を低断熱群(断熱等性能等級3相当)と高断熱群(同等級5相当)の2群に分け、断熱性能効果を前向きコーホート*2研究にて検証を行います。それぞれ冬季、夏季の1年経過後の差を分析・解析します。

本検証においては、暖かさ・寒さの状況や冷暖房設備の種類、使い方(リビング・寝室など)、湿温度、温熱満足度(各居室)などの住空間の状況把握に加え、光熱費や医療費についても確認します。また、心理や身体に関する個別質問に加え、認知機能検査、運動機能検査、血液(生理機能)検査など、居住者に対するより踏み込んだ調査を実施予定です。

11月上旬より調査参加のモニター募集を開始し、同意を得られた方に2026年1月より2年に渡り調査を行います。

実験概要

対象者

戸建住宅居住者

エリア

宮城県

年齢

40-60代 男・女

断熱群と人数

低断熱群(断熱等性能等級3相当)50人、高断熱群(同等級5相当)50人 計100人(予定)

手法

前向きコーホート研究*2(図1参照)

期間

2年間(報告取り纏めを含め3年間)、2026年の冬季、夏季と2027年の冬季、夏季を比較

調査回数

2年で4回

調査場所

東北大学スマート・エイジング学際重点研究センター、加齢医学研究所(温湿度計測は自宅)

調査項目

基本情報、認知機能、心理指標、身体質問、運動機能、血液検査、身体測定、医療費記録

温湿度計測(計測機器利用)、温熱満足度、寒さ・暑さの感じ方、暮らし方、光熱費

スケジュール(予定も含む)

2025年11月 モニター募集を実施、同意を得られた方を対象者として選抜

2025年12月~2026年1月 対象者への説明会の実施(東北大加齢医学研究所)

2026年1~2月 冬季の調査実施(1回目)

2026年7~8月 夏季の調査実施(2回目)(予定)

2027年1~2月 冬季の調査実施(3回目)(予定)

2027年7~8月 夏季の調査実施(4回目)(予定)

2028年4~5月 結果報告(予定)

図1 前向きコーホート

※1 日本サスティナブル建築協会:住宅の断熱化と居住者の健康への影響に関する全国調査~国土交通省スマートウェルネス住宅等推進事業調査に基づく医療経済評価~25年2月

※2 特定の集団(コーホート)を一定期間にわたって追跡し、特定の要因(例えば、生活習慣や環境要因)が将来的にどのような健康結果(例えば、病気の発生)に関連するかを調査する研究デザインです。この手法は、因果関係を明らかにするために有用であり、疫学研究や公衆衛生研究で広く用いられています。