住まいの災害対策、ライフライン途絶に対する備えが重要!

~非常時のライフライン確保をより強く意識する災害経験者~

「セキスイハイム暮らしと住まい調査<自然災害編>」より

株式会社住環境研究所/2018年02月14日

積水化学工業株式会社住宅カンパニー(プレジデント:関口俊一)の調査研究機関である株式会社住環境研究所(所長:小池裕人千代田区神田須田町1-1)は、全国のセキスイハイムにお住まいのお客様を対象とした「暮らしと住まい調査」を行いました。その中で、自然災害の被災経験や災害対策の実施状況などについてたずねた結果<自然災害編>を取りまとめましたので、概要をご報告いたします。

調査トピックス

1.被災後、平常時の生活に戻るまでの期間、“地震被災あり”は半数以上が「10日超」

最多期間は「2週間超~1ヶ月(23%)」

2.被災後、苦労したこと、“地震被災あり”は「エネルギー・水などのライフライン関連」が上位に

1位「ガソリン・灯油の入手困難(54%)、2位「水の入手困難(48%)」、3位「自宅で3日以上、入浴ができない(43%)、4位「自宅の水洗トイレが使えない(38%)

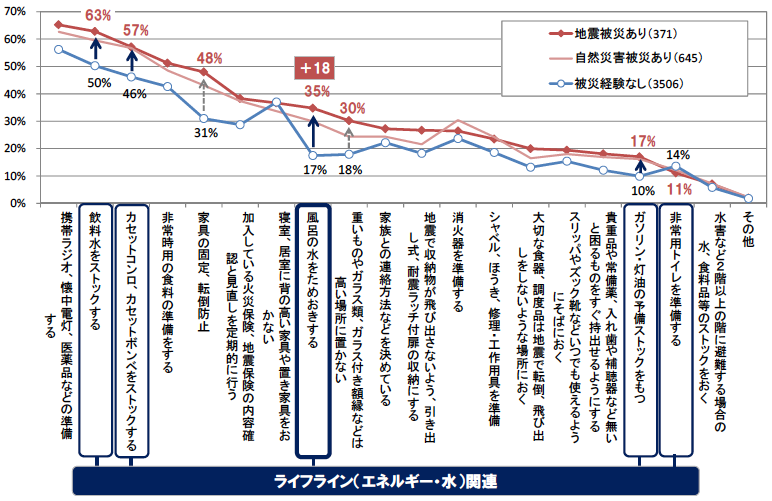

3.“地震被災あり”と“なし”で対策実施率の差が大きい「風呂の水のためおき」

「風呂の水のためおき」実施率被災経験なし17%、地震被災あり35%(+18ポイント)

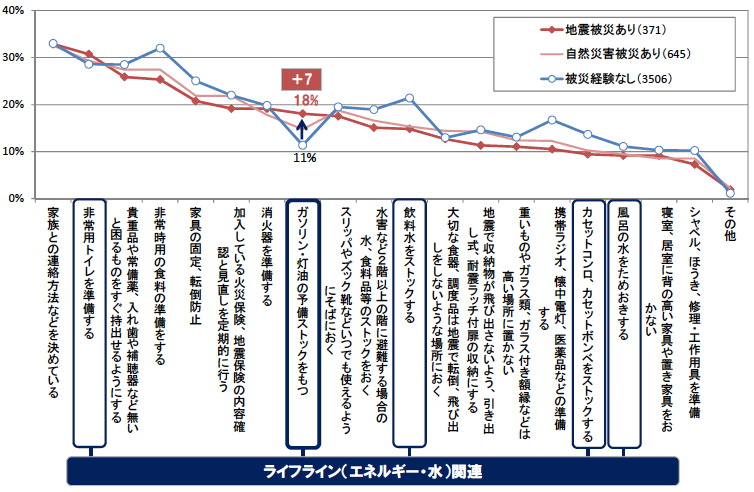

4.“地震被災あり”は「ガソリン・灯油のストックをもつ」必要性を感じる割合が高い

現在できていないが取組むべきと思う災害対策「ガソリン・灯油の予備ストックをもつ」被災経験なし11%、地震被災あり18%(+7ポイント)

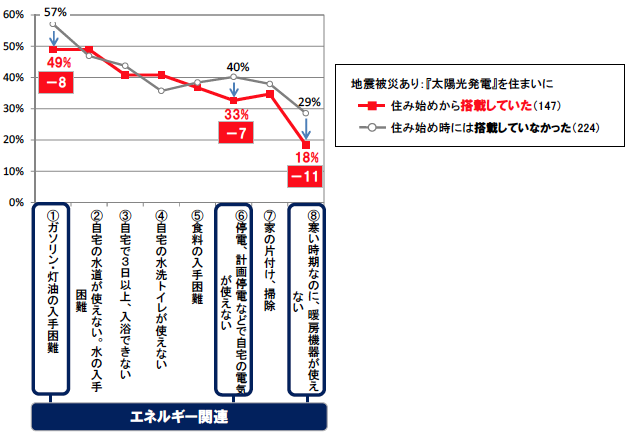

5.『太陽光発電搭載』住宅は、地震被災後のエネルギーにからむ苦労を軽減

①被災後、苦労したこと「ガソリン・灯油の入手困難」住み始めた時に『太陽光発電未搭載』57%、『太陽光発電搭載』49%(-8ポイント)

②被災後、苦労したこと「寒い時期なのに、暖房機器が使えない」住み始めた時に『太陽光発電未搭載』29%、『太陽光発電搭載』18%(-11ポイント)

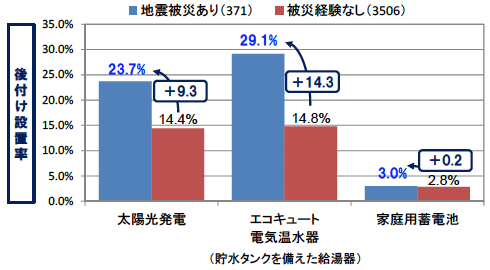

6.“地震被災あり”は『太陽光発電』『エコキュート・電気温水器(貯水タンクのある給湯器)』の後付け設置率が高い

住み始めた時は未搭載だったが、後から設置したという後付け設置率について、

①『太陽光発電』は、被災経験なし14%、地震被災あり24%(+10ポイント)

②『エコキュート・電気温水器』は、被災経験なし15%、地震被災あり29%(+14ポイント)

■調査の背景

住宅の耐震性、耐火性をはじめとする耐災害性能は向上しており、大規模災害が発生した場合も、身の安全が確保できる場合は、自宅での待避が推奨されています。しかし、現在、被害予測がされている大規模地震により、社会インフラが機能しないほどのダメージを受けた時、住まいは倒壊せずに住み続けられるだけではなく、インフラ復旧までの間、住まい手の負担を軽減できる機能を持つ必要がある、と考えられます。そのような観点から、これからの耐災害住宅のあり方を考える一歩として、本調査を実施しました。

■調査概要

調査目的

自然災害の被災経験、被災時の困りごと、実施している災害対策を把握し、被災後負担軽減のための住計画ポイントを探る

調査対象

1972年~2017年に建築されたセキスイハイムに居住する

(1)世帯主またはその配偶者

(2)(1)と同居する既婚の子またはその配偶者

一邸につき、(1)または(2)に該当する1名が回答

調査エリア

沖縄県を除く全国

調査方法

インターネット調査

調査時期

2017年12月

有効回答

4,369件

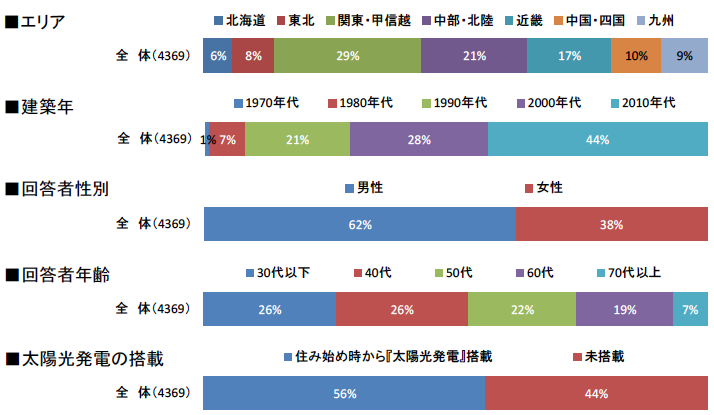

【回答者属性】

【現住まいにおける自然災害の被災経験】

Q.現在の住まいに住み始めてからこれまでに、自然災害によって建物や家財、人的被害を受けたことはありますか。それはどの災害ですか。

■調査結果の概要

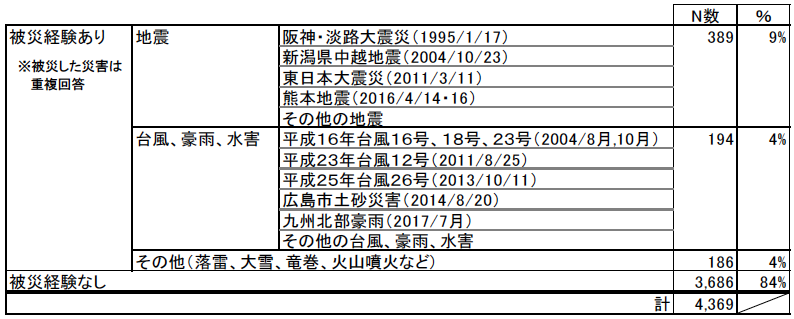

1.被災後、平常時の生活に戻るまでの期間、“地震被災あり”は半数以上が「10日超」

自然災害に被災したあと、平常時の生活に戻るまでにかかった期間をたずねました。阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震などの大規模地震を今の住まいで経験した層は、半数を上回る55%が「10日を超える期間」と答え、他の自然災害後の38%と比べ、より日数がかかる割合が高くなっていました。中でも「2週間超~1ヶ月」が23%と最多となっていました。

【図1.被災後、平常時の生活に戻るまでに要した期間】

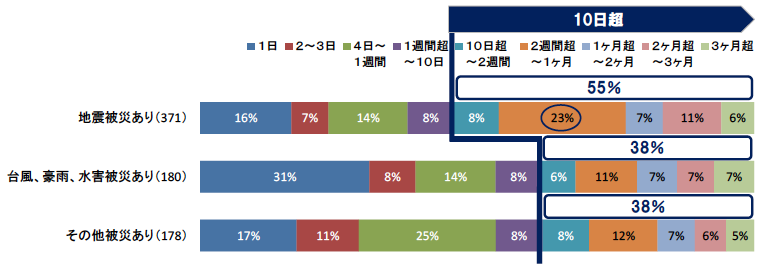

2.被災後、苦労したこと、“地震被災あり”は「エネルギー、水などのライフライン関連」が上位に

地震被災後、苦労したことでは、1位「ガソリン・灯油の入手困難(54%)」、2位「水の入手困難(48%)」、3位「自宅で3日以上、入浴ができない(43%)」、4位「自宅の水洗トイレが使えない(38%)」とエネルギー、水などのライフラインに関わることが上位を占めました。東日本大震災では、3/20時点の東北3県におけるガソリンスタンド稼働率が約53%、断水は19県で発生し、3/16時点で180万戸が水の供給を絶たれました。(平成23年7月14日内閣府発表)台風、豪雨など他の自然災害後と比べて、ライフラインの途絶で苦労する人が多いのが、地震被災の特徴といえそうです。

【図2.被災後、苦労したこと・大変だったこと】

3.“地震被災あり”と“なし”で対策実施率の差が大きい「風呂の水のためおき」

現在行っている災害対策について、“地震被災あり”は全般的に対策実施率が高く、特に「風呂の水のためおき」の実施率は“被災経験なし”よりも18ポイント高くなっていました。被災後の水がないことによる苦労経験が、強く影響していると思われます。

【図3.被災経験別 現在行っている災害対策/対策実施率】

4.“地震被災あり”は「ガソリン・灯油のストックをもつ」必要性を感じる割合が高い

現在できていないが取組むべきと思う災害対策について、「ガソリン・灯油の予備ストックをもつ」をあげた割合が“被災経験なし”11%に対し、“地震被災あり”は18%と、その必要性を感じる割合が高くなっていました。水同様に被災後途絶による苦労経験の影響が考えられます。できていない対策という点では、水と比べてガソリン・灯油はストックが難しいという現状が読み取れます。

【図4.被災経験別 現在できていないが取組むべきと思う災害対策】

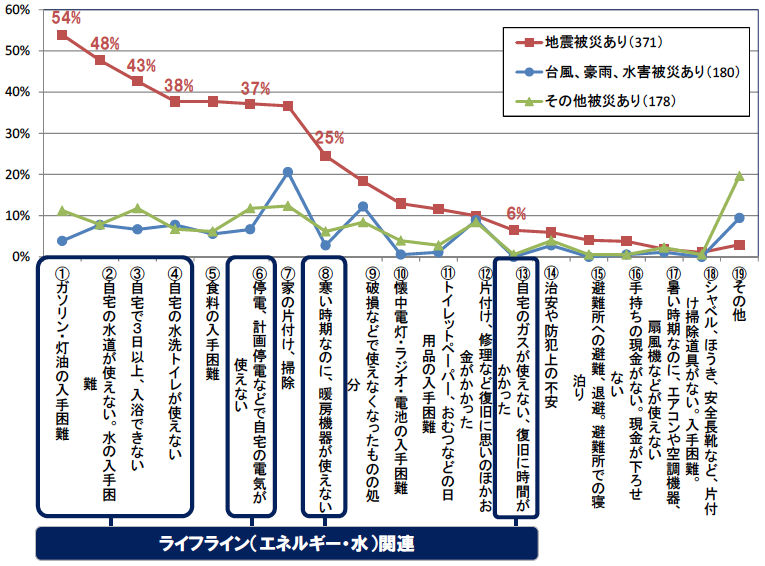

5.『太陽光発電搭載』住宅は、地震被災後のエネルギーに絡む苦労を軽減

エネルギーを自給する、太陽光発電の対災害効果をみてみました。地震被災後、苦労したことについて「ガソリン・灯油の入手困難」をあげたのが、住み始め時『太陽光発電未搭載』住宅57%に対し、『搭載』住宅では49%と、苦労にあげた割合が8ポイント低くなっていました。『搭載』住宅は「停電などで自宅の電気が使えない」「寒い時期なのに、暖房機器が使えない」など、他のエネルギー関連についても苦労にあげた割合が7ポイント以上低く、住まいへの『太陽光発電搭載』は、地震被災後の苦労軽減につながることが考えられます。

【図5.住み始め時の『太陽光発電』搭載有無別 被災後、苦労したこと・大変だったこと】

6.“地震被災あり”は『太陽光発電』『エコキュート・電気温水器(貯水タンクのある給湯器)』の後付け設置率が高い

住み始めた時は未搭載だったが、後から設置したという後付け設置率について、太陽光発電は、“地震被災あり”は“なし”と比べて9.3ポイント高くなっていました。同様に、大容量の貯水タンクを備えた給湯器『エコキュート・電気温水器』は14.3ポイント、2012年頃から普及し始めた『家庭用蓄電池』は僅かなものの、0.2ポイント高くなっていました。このような自家発電や住まいの電化設備は、省エネや光熱費削減だけではなく、災害時にライフラインが絶たれた時の対策としても、災害経験者に支持されていることがわかりました。

【図6.被災経験別 住宅設備の後付け設置率※】※住宅建築購入時ではなく、住んだ後に設置した率

今回の調査から、太陽光発電、貯水型給湯器、蓄電池は、災害によるライフラインが途絶した際の居住者負担を軽減すると思われます。耐災害住宅では、こうしたライフラインを補完する設備の設置により、機能強化を図る必要があると考えます。